以前、社会福祉法人 日本点字図書館についてその機能や役割についてご報告させていただきました。

以前の日本点字図書館の記事はこちらです。https://www.babashinbun.com/0190nippon_tenji_toshokan.html/

前回は「社会福祉法人日本点字図書館とは」とのテーマでお届けしましたが、今回のテーマは「視覚障害者との接し方」でお届けしたいと思います。

と、その前に「視覚障害者」について少し触れておきたいと思います。

少し長いですが読んでみてください。

※視覚障害(身体障害者福祉法に規定されている視覚障害)とは…

- 眼の機能は、視力、視野、色覚などがあり、その視力や視野に障害があり、生活に支障を来たしている状態を視覚障害といいます。眼鏡をつけても一定以上の視力が出なかったり、視野が狭くなり人や物にぶつかるなどの状態です。

- 身体障害者福祉法に規定されている(身体障害者手帳を持っている)視覚障害者には視機能のうちの「視力障害」、「視野障害」があり、その程度により1級から6級に区分されます。

- それらの等級にあてはならない、手帳は持っていないけれど、見えづらいとう方もいらっしゃいます。多くの福祉サービスは手帳を所持していないと受けられないことが多いので、手帳を持っていなくてサービスを受けられなくて困っている方もいらっしゃいます。

これらは日本点字図書館からお借りした資料をそのまま載せています。僕も含めてですが正直意識していないと知らない事で知っていた方が絶対いいことばかりですので、もう少し資料の中味について書いておきますね。

※全盲とロービジョンについて

●全盲 …視機能をほぼ使えない状態

●ロービジョン…視覚情報をある程度使える状態

<0.01よりも低い視機能(視力)の表し方>

指数弁 …目の前に出した指の数が数えられる(50㎝の場合、視力0.01に相当する)

手動弁 …目の前で動かす手の動きがわかる

光覚弁 …光が感じられる

全盲 …光も感じない

いかがですか?

視覚障害者の見え方も様々です。

視野が欠ける(狭くなる)、ぼやける、暗く感じる、白濁する、まぶしさを常に感じる、視野の中心がゆがむ、視野の中心だけが見える、光も感じず何も見えない。

人が得る情報の8割~9割は目からの情報と言われていますので、どれだけ目に障害があると大変かがお分かりになると思います。

全国で視覚に障害を持つ方は約310,600人と言われています(平成23年度厚生労働省による「生活のしづらさに関する調査」)この中で全盲の方は約10%です。

杖を持って歩いている方のほとんどが全盲だと思っていたから、10%とは正直このデータを見て驚きました。

杖と言えば、白杖(視覚障害者が歩くため、安全確保に欠かせない杖)をご存知だと思います。視覚障害者が歩行の際に持っている杖です。

こう言ったものです。

先端に付いている白い円形や楕円形のチップは削れるため取り外しが出来るようになっています。

音も重要な情報源となるため通常の杖に使用されているゴムなどは使われていないのが特徴です。

そして、

持ち運び、収納を考え、このように節ごとに分かれる構造になっています。

驚きました。

多くの視覚障害者は白杖を持つことを嫌うそうです。少しでも見えている間は出来るだけ自分で頑張ってみたい。人の力を借りたくないという気持ちと、自分が視覚障害者だと思われたくないという気持ちからだそうです。

「視覚に障害がある」とうことは「見え難い」「見えない」という悩みでだけではないという事なのですね

今回、日本点字図書館の歩行訓練士である小林章さんと関谷香織さんに色々と現場の立場からお話を聞かせていただきました。お二人とも視覚障害になった事に対するコンプレックスへの対応には慎重に接しているとの事でした。現場において相手に気持ちや立場に立ったコミュニケーションが大切だとも仰っていました。

「相手の気持ちや立場に立つことが大事」

その通りだと思います。

長くなりましたが、最初のテーマに戻りたいと思います。

「視覚障害者との接し方」について大事なことは、「丁寧なことば」だそうです。

「ここ」とか「あっち」と言った抽象的な表現ではなく、「右に何時の方向」「左に何時の方向」「あと何歩」「右後ろに何時の方向」など出来るだけ具体的に分かりやすく伝えてください。方向や位置については時計の針(何時の方向)と表現すると分かりやすいと聞きました。重要なのは自分が分かっていることが相手は分かっていないという事をしっかり認識して接することでした。

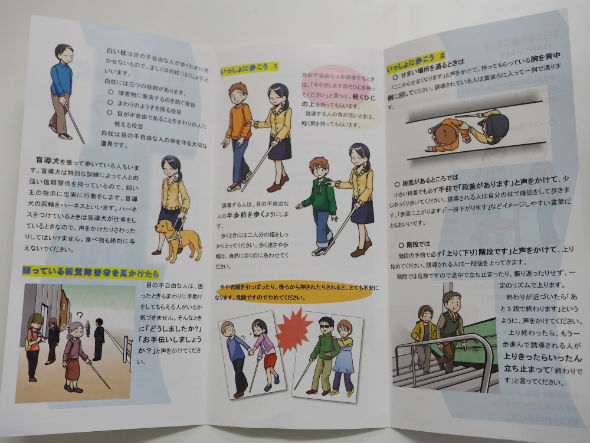

社会福祉法人日本点字図書館ではこのようなリーフレットがあります。

色んな場面でのサポートに関する記載されていますので一度手に取ってご覧になってみてください。

記載の内容も含めていくつか紹介して行きたいと思います。

◆「困っている視覚障害者を見つけたら」

目の不自由な人は、困ったときも周りに手助けしてくれる人がいるかどうかわかりません。

そんな時は「どうしましたか?」「お手伝いしましょうか?」と声をかけてみてください。

◆「誘導が必要となったら」

「手引きしますのでひじを持ってください」と言って軽くひじの上を持ってもらいます。誘導側の背が低い場合は肩を持ってもらいます。歩くときは目が不自由な人の半歩前を歩くようにしてください。

「衣服を引っ張って誘導する」とか「背中を押してあげる」「手を引っ張る」と言った行為は、目が不自由だととても不安になり、しかも危険です。やめてください。

◆「道が狭い場合」

手引きをしている腕を背中側に回してください。誘導されている人を後ろにして一列で歩きましょう。

◆「段差がある場合」

小さい段差でも必ず手前で「段差があります」と声をかけて、少しゆっくり歩いてください。「歩道に上がります」「一段下がります」などイメージしやすい言葉も有効です。

※自分は認識していても、細かな事でも言葉にして伝えることが大事なんですね

◆「階段がある場合」

「上り(下り)階段です」と声をかけてください。誘導される側が後ろになり一列になってゆっくり上ってください。途中で「あと3段で終ります」や、上り終わったら「終わりです」と声で伝えてください。

◆「物を取る、食事などの場合」

クロックポジションを使用してください。物の位置を時計に見立てて場所を指示してあげてください。例えば食事をしている場合、「2時の方向にコップがあります」や「調味料は9時の方向です」と伝えてあげてください。

ここに掲載した内容は、基本的なお手本として大事です。

日頃、少し自分以外の何かや誰かに目を向けて意識をして、優しい気持ちで接することが出来ればそれが正解だと僕は思います。

それと、今回は歩行訓練士のお二人にご協力いただき、現場にいる人だからこそ感じることも色々聞かせていただきました。

目が不自由な人たちは音が頼りです。雨が降れば、風が強ければ、またいつもと違った場所であればそれだけで大きな不安とともに行動しなければなりません。

視覚障害者が駅のホームから転落して亡くなるという話も聞きました。

都会より田舎の方が目印や音が無く車と接触事故を起こしやすいとも聞きました。

そんな不幸な事を防ぐ、「安全の確保」を第一に仕事をされているのが歩行訓練士であることを聞きました。

少し前に触れましたが、視覚障害者は全国で約30万人と言われています。日本の歩行訓練士はわずか600人程度です。歩行訓練士は厚生労働省の認可資格ではありますが、国家資格でも公的資格でもありません。それゆえ給与も高くなく将来性も正直今のままではこの先明るいとは決して言えません。

視覚障害者、また対象になる方々の「安全の確保」に努め、気持ちの面でも寄り添い、支えている歩行訓練士の方々の環境が今後今より良くなって環境が整って行くことを期待しています。

彼らが「目」です。

視覚に障害をもった方の「光」です。

彼らは視覚障害者の寄り添って、とっても頑張っていました!

何を書こうか…、何から書こうかと…、今回は、いや今回も記事を書くことに時間がかかりました。

※その割には…ってのは無しでお願いしますよ。文章はまだまだ勉強中ですので(笑)

さて、話は変わりますが、「何かに興味を持つと潜在的に意識が向く」と思っていまして…。

髪を切りたいなぁと思っていると他人の髪型が気になったりして…。

先日テレビをつけていると

旅館でご馳走を目の前にした視覚障害の方へ横にいた人が「どうぞ~」と親切そうにお箸で食べさせてあげるシーンがありました。

その時、視覚障害者の方が、

「やめてください!苦労してでも自分で食べるから美味しんです!」

お寺の天守での出来事。視覚障害者の方が上ってそこから見える景色を感じて楽しんでいました。

すると地上から大きな声で観光客が「お―――い!」と声をかける。

その時、視覚障害者の方が、

「ありがとうございます!高いところにいるんですね~(笑)」

何か、思いやりって大切で、簡単だけど難しそうで。ん?難しそうで簡単で?まぁいいか!

今度、僕もやってみよう!

さてさて、最後になりましたが、今回取材にご協力いただきました社会福祉法人 日本点字図書館の皆様に改めて感謝申し上げます。

歩行訓練士の関谷さん、小林さん。いつも快くご協力してくださる伊藤さん。皆で集合写真です!

とても勉強になりました。ありがとうございました!

皆さんもワンショット行きますか!行きましょう!という事で、事務所の皆さんにも笑顔をいただきました。

これからも引き続き、社会福祉法人 日本点字図書館に関しての記事を続けて行きたいと思っています。もう少し簡潔にポイントを絞って次回は書きたいと思いますが、恐らくこんな感じかもしれませんね。

それではまたお会いしましょう。

記事 高田馬場新聞 三瀬達也

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DATA

社会福祉法人 日本点字図書館

住所 〒169‐8586 東京都新宿区高田馬場1‐23‐4

電話番号 TEL 03‐3209‐0241(代表)

ホームページ http://www.nittento.or.jp/